[한은형의 애정만세]음주에 숙달돼야해, 그렇지 않으면 술이 자네들을 부린다네

[아무튼, 주말]

by 한은형 소설가입력 2020.05.30 08:00

칵테일을 만들게 될 줄 몰랐다. 그것도 집에서, 스스로를 위해서 말이다. 어떻게 된 일인가 하면… 이야기는 이 주 전으로 거슬러 올라간다. 나는 벼르고 별러 서대문구에 있는 한 칵테일 바에 갔다. 거기서 칵테일 두 잔을 시켰다. 이게 앞으로 이어질 모든 이야기의 시작이다.

첫 잔은 네그로니, 두 번째 잔은 이름을 모른다. 마음에 드는 스피리츠를 고르고 거기에 어울리는 칵테일을 만들어 달라고 했기 때문이다.(독주를 뜻하는 ‘스피리츠’는 알코올 도수 20도 이상의 설탕을 첨가하지 않은 증류주를 말한다.) 내가 뭐 칵테일에 대단히 조예가 깊어서 그랬던 건 아니고, 그 칵테일 바에서 처음 본 스피리츠와 비터스 등등에 정신을 빼앗겼기 때문이다. 그 라벨을, 어느 나라 말인지 몰라 이탈리아식으로 읽어야 할지 불어식으로 읽어야 할지 헤매며 더듬더듬 읽어 나가는데, 외국의 고서점에 있는 기분이 들었다. 산다고 해도 읽을 수 없는 책인데 엄청나게 집중해서 책을 고르고 있는 기분이었다고나 할까. 병이 마음에 들면 병에 있는 글자가 더 읽고 싶어졌고, 그러다가 ‘이거다!’ 싶었던 병을 골라 술을 만들어 달라고 했던 거다.

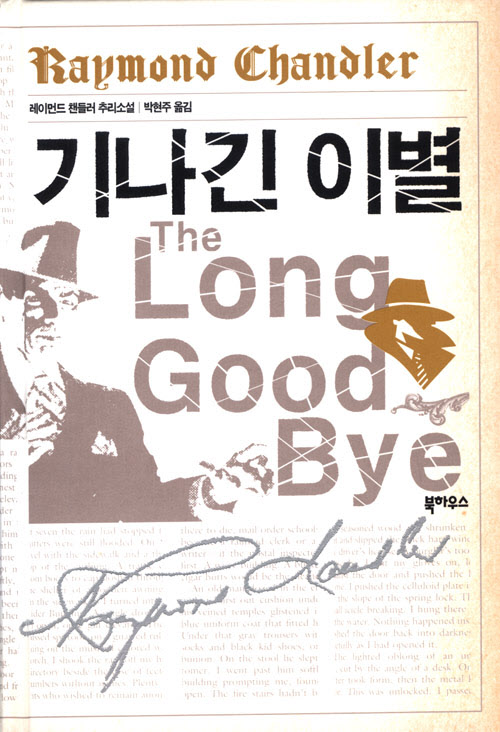

칵테일이 나오는 소설 중 아마 제일 유명한 것은 레이몬드 챈들러의 ‘기나긴 이별’이 아닐까 싶은데, 주인공인 필립 말로가 김릿만을 마셔서 유명해졌다. 오후에, 테리 레녹스라는 친구와, 빅터의 바에 가서, 김릿을 마시는 거다. 이 네 가지 요소 중 하나도 어긋나지 않는다. 이 소설을 끝까지 읽지 않은 나는 어쨌거나 이 소설 때문에 김릿을 알게 되어서 한동안 칵테일 바에 가면 김릿을 마시곤 했다. 친구와 칵테일 이야기를 하다가, ‘기나긴 이별’에 필립 말로가 혼자 빅터의 바에 가서 김릿을 마시는 장면이 있다고 들었다. 테리 레녹스가 ‘내가 죽으면 혼자 빅터의 바에 가서 김릿을 마셔주게.’라는 말을 편지에 남겼고, 필립 말로는 그 말대로 한다고.

친구가 해준 이야기를 확인하고 싶어서 ‘기나긴 이별’을 꺼냈다. “바텐더는 내 앞에 술을 놓아주었다. 라임주스를 넣으니 약간 연한 녹색과 노란빛이 감도는 신비한 색깔이 되었다. 나는 맛을 보았다. 달콤한 맛과 찌르는 듯한 날카로운 맛이 동시에 났다. 검은 옷을 입은 여자가 나를 보았다. 그녀는 자기 잔을 내쪽으로 들어 보였다. 우리 둘은 함께 마셨다. 그러고 보니 그녀도 같은 술을 마시고 있었다.” 이 부분을 읽으며, 내가 마셨던 김릿의 색과 향과 맛을 떠올렸다.

레이먼드 챈들러를 영어로 12번 이상 읽었다고 말하며, 게다가 레이먼드 챈들러의 장편을 모조리 일본어로 번역한 무라카미 하루키 소설에도 칵테일 이야기가 제법 나오는데, 지금 기억나는 것은 발랄라이카다. 발랄라이카가 ‘기사단장 죽이기’에 나온 것 같아 책을 열어보는데, 아니나 다를까 그 챕터를 접어놓았다. 낙서가 없는 것으로 보아 알 수 없지만 아마도 만들어보고 싶었던 것 같다. “멘시키와 나는 칵테일글라스를 들고 가볍게 건배했다.(…) 발랄라이카는 보드카와 쿠앵트로와 레몬주스를 3분의 1씩 섞어서 만드는 칵테일이다. 과정은 심플하지만 북극지방처럼 쨍하게 차갑지 않으면 맛이 제대로 나지 않는다. 어설픈 솜씨로는 미지근하고 밍밍해지기 일쑤다. 그러나 그 발랄라이카는 놀라울 정도로 맛있었다. 거의 완벽에 가깝게 예리한 맛이 났다.”

발랄라이카는 마셔본 적이 없지만 어떤 맛인지 알 것 같다는 생각이 들었다. 쿠앵트로의 맛을 알게 되었기 때문이다.(쿠앵트로는 쌉쌀한 맛이 감도는 진한 오렌지 술이다.) 그렇다. 쿠앵트로를 샀다. 이 주 전의 그날 이후, ‘칵테일 병(病)’을 얻은 나는 내가 원하는 칵테일을 만들기 위한 재료들(그러니까 술)을 리스트업했고, 추리고 추린 그 메모를 들고 별거 별거를 다 파는 주류상에 가서 술을 가득 사왔다. 그런데 왜 이 주나 걸렸는가? 공부할 시간이 필요했기 때문이다. 나는 거의 모든 것을 책으로 배우는 사람이므로 내가 원하는 칵테일을 선별하기 위해 칵테일 관련된 책들을 다섯 권 샀다. 한 권은 작은 출판사를 하는 후배가 줬다. 나는 다급한 마음으로 이 여섯 권의 책들을 읽으며 내가 만들고 싶은 칵테일과, 그것을 만들 수 있게 할 재료들을 추렸던 것이다.

그 결과, 자가 제조한 칵테일을 마시며 이 글을 쓰고 있다. 칵테일 이름은 ‘토닉 앤드 비터스’. 거의 무알콜이다. 얼음을 가득 채운 잔에 앙고스투라 비터스를 서너 방울 넣고 그 위에 토닉워터를 부어주면 끝이다. 라임으로 장식하라는 말도 흘려듣지 않는다. 칵테일은 ‘맛’인 동시에 ‘멋’이기도 하니까. 코리투살 시럽의 색 같은 앙고스투라 비터스를 정말 조금, 그러니까 개미 오줌만큼 뿌리고 토닉워터를 붓는데… 탄성을 지를 수밖에 없었다. 토닉워터를 붓자 빨간 점처럼 얼음 위에 있던 비터스가 토닉워터와 섞이며 좀 옅은 보라색이 되었고, 토닉워터를 더 부을수록 보라색의 농도가 옅어졌다. 급기야는 라벤더 물 같은(듣기만 하고 마셔본 적은 없음.) 오묘한 색으로 바뀌는데… 그 시시각각으로 변화하는 색에 반해버렸다. 이건 눈을 위한 칵테일인가 싶었다. 게다가 알코올도 거의 없으니 매일 마셔도 부담스럽지 않을 테고. 기분이 좋아진 나는 칵테일 사진을 찍었고, 후배에게 전송했다. 후배가 만들고, 준, 그 책에 있는 레시피로 한 거니까. 담담한 성격의 그로부터 역시나 그다운 답이 왔다. “최고 독자네요.”

나는 ‘시마 과장’의 작가 히로카네 켄시가 쓰고 그린 ‘한손에 잡히는 칵테일 앤 위스키’(아쉽게도 절판)와 더불어 이 책, ‘칵테일의 모든 것’을 자기주도 학습의 교재로 쓰고 있다. 그 책에 나오는 문장. “음주에 학습안은 없지만 우리는 배워야 한다네. 권위적으로 이래라저래라 하는 법칙도 없지. 그런데 배우는 게 자네들 일이야. 바 안에 있는 모든 사람이 일종의 법칙이지. 술을 다루는 방법, 술을 나누는 방법, 술을 보내는 방법을 배워야 해. 음주에 숙달되어야지. 아니면 술이 자네들을 마음대로 부린다네.(…) 칵테일이 지닌 상대적인 무해함, 한 샷 마신 후 맥주를 주문하는 이유, 해변에서의 음주에 대한 나름의 철학도 생길 거야.”

그렇다. ‘배움’은 역시나 좋은 것이다. 이렇게나 열렬히 몸과 머리를 움직이게 하고, 칵테일 잔의 얼음처럼 온몸의 감각을 쨍하게 일깨우는, 그래서 또 하나의 세계가 열리게 하는 이런 배움이라면 말이다.

좋아요 0 Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com 제휴안내구독신청