[취재후] ‘구의역 김군’ 4년이 지났지만…‘위험의 외주화’는 현재진행형

2016년 5월 28일, 당시 19살이던 김 군이 서울 지하철 2호선 구의역에서 스크린도어를 고치다 전동차에 치여 숨진 지 4년이 지났습니다. 가방 속 컵라면을 미처 뜯지도 못한 채 숨을 거둔 꽃다운 청춘의 가슴 아픈 이야기는 많은 사람의 마음을 아리게 했죠. 그리고 더 이상 이윤 추구라는 자본의 논리에 밀려 위험한 일터로 노동자를 내몰아서는 안 된다는 사회적 공감대가 이뤄졌습니다.

■여전히 사라지지 않은 '위험의 외주화'

실제 변화도 있었습니다. 지난 2018년 3월, 김군이 숨지고 1년 9개월 뒤, 하청업체 비정규직이던 김 군의 동료들은 서울교통공사 정규직으로 직접 고용됐습니다. 미흡하다는 지적을 받긴 하지만, 일부 업종의 도급을 금지하고 원청의 책임을 강화한 이른바 '김용규법'도 국회 문턱을 넘어 올해부터 시행에 들어갔습니다.

그럼에도 위험의 외주화는 여전히 현재진행형입니다.

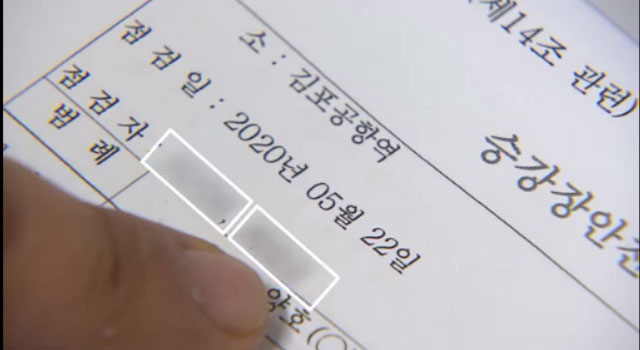

서울교통공사 1~8호선은 여러 부분이 개선됐지만, 서울교통공사의 자회사로 운영되는 일부 업체는 아직도 비용 절감을 위해 노동자들을 위험으로 내몰고 있었습니다. 서울교통공사 자회사는 9호선2,3단계(신논현~중앙보훈병원)를 운영하는 CIC방식의 '9호선 운영부문', 김포도시철도를 운영하는 '김포골드라인(주)', 서해선 소사~원시 구간을 운영하는 '소사원시운영(주)' 등 세 곳인데요. 이곳 노동자들은 무늬만 정규직일 뿐, 사실상 하청업체 수준의 열악한 환경이라고 토로했습니다.

■'통섭근무'에 고통받는 노동자들…'2인 1조' 근무는 지켜질까?

이들 자회사는 모두 '통섭형 근무'를 실시하고 있었습니다. 통섭형 근무는 자신이 지원한 전공 분야 외에 다른 기술 전문 업무까지 수행해야 하는 업무 형태를 말하는데요. 서울교통공사의 경우 전기 인력이 전기 업무만 하고, 기계 인력이 기계 업무만, 스크린도어 인력이 스크린도어 업무만 담당합니다. 하지만 자회사는 다릅니다. 전기, 기계, 스크린도어 업무 등 모든 업무를 수시로 번갈아가며 수행하는 구좁니다.

가장 큰 원인은 인력이 부족하기 때문인데요. 노선 1km당 유지관리 인력을 보면, 서울교통공사는 67명인 것에 반해, 김포골드라인운영은 9.3명, 소사원시는 6명, 9호선 2, 3단계는 약 13.4명입니다. 평균적으로 본사와 자회사의 인력 차이가 7배 정도 납니다. 전체 인원도 적은 데다, 자기 전문 분야가 아닌 다른 업무까지 수행해야 하다 보니, 안전사고의 위험은 당연히 커질 수밖에 없겠죠.

'2인 1조'에 대한 입장도 엇갈립니다. 회사 측은 스크린도어 점검 때 2인 1조가 반드시 지켜진다고 주장하는 반면, 노조 측은 1인 작업이 빈번하게 수행된다고 주장합니다.

신상환 서울 9호선 노조지부장은 "평시 상황에서는 (2인 1조가) 지켜질 수 있지만, 장애가 발생하거나 중복된 업무가 발생했을 때는 두 개의 현장에 사람이 흩어져서 갈 수밖에 없다"고 말했습니다. 이어 "지하철은 많은 시민들의 생명을 책임지고 있는 운송수단"이라며, "직원들의 안전이 보장되지 않는 이런 껍질뿐인 2인 1조에서는 시민들의 안전도 시한폭탄 아래 있는 셈"이라고 말했습니다.

이재선 김포골드라인 노조위원장은 "자회사에 모든 책임을 떠넘기는 구조이다 보니, 자회사 입장에서는 최저가 운영비로 운영을 해야 한다"며, "인건비 감축을 위해 적은 인원이 근무하다 보니 안전상의 문제가 발생하게 된다"고 설명했습니다.

■ 목소리 내기 어려운 노동자들

KBS는 여전히 위험에 내몰리고 있는 지하철 작업 현장을 취재하다 몇 차례의 어려움을 겪었습니다.

처음 취재에 응했던 서해선과 김포골드라인 등의 노조에서 상황이 좋지 않다며 거절 의사를 표한 겁니다. 노조 관계자는 취재를 거절하며 구의역 김군 4주기를 맞아 다른 언론들에 관련 기사가 나간 이후 사측의 압력이 거세졌다고 말했습니다. 인사상의 불이익을 염려한 노동자들이 취재를 꺼린다는 말도 전했습니다.

우여곡절 끝에 간신히 촬영을 할 수 있었는데요. 취재현장에 사측 관계자들이 나와 인터뷰 내용 등을 감시하는 듯한 상황이 벌어져 취재진과 실랑이를 벌이기도 했습니다. 자신의 일터에서 매일 버텨내야 하는 노동자들이 회사의 부조리를 고발하기란 역시 쉽지 않은 일일 겁니다.

김 군이 숨진 지 4년. 하지만 지금 우리 노동 현장은 가장 기본 원칙인 '2인 1조'조차 제대로 지켜지지 않은 채 위험의 외주화가 계속되고 있습니다.