‘THE LAST DANCE’ DI JORDAN BY FEDERICO BUFFA – “UN GRANDE AFFRESCO, COME NASHVILLE DI ROBERT ALTMAN. HAI IL GIOCATORE PIÙ BRAVO DELLA STORIA DI TUTTI I GIOCHI; HAI IL SECONDO VIOLINO, SCOTTIE PIPPEN, HAI IL CATTIVO, JERRY KRAUSE; HAI L’ASCETA, CHE È PHIL JACKSON; E IL PROVOCATORE, DENNIS RODMAN. CINQUE ATTORI COSÌ NON SI TROVANO..." - LA CELEBRE FRASE ‘ANCHE I REPUBBLICANI COMPRANO LE SCARPE” E LE DIFFERENZE TRA 'MJ' ("IL PRIMO, VERO BRAND NELLA STORIA DELLO SPORT") E ALI – VIDEO

Gianmaria Tammaro per Rivista Undici - www.rivistaundici.com

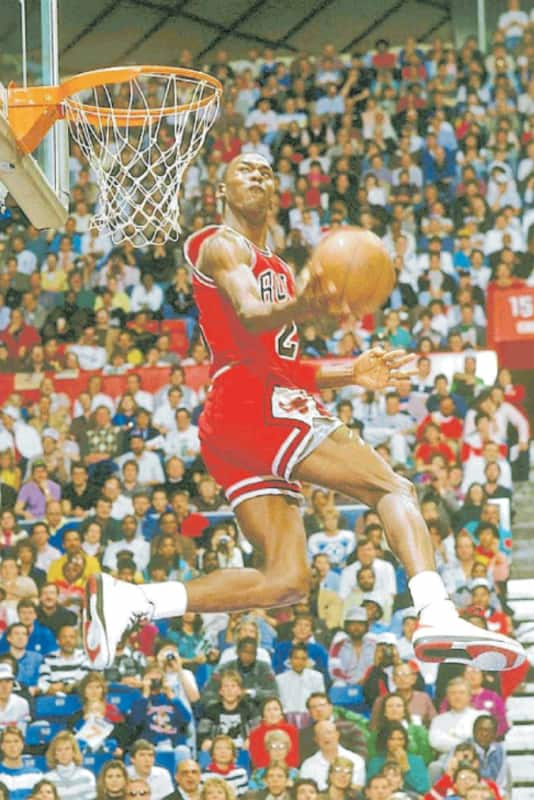

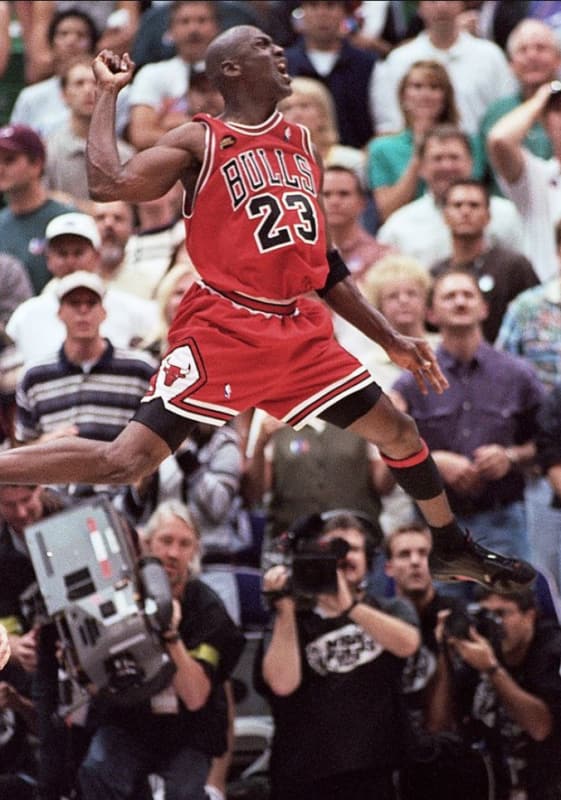

Date, nomi, posti, canestri. Federico Buffa racconta The Last Dance come se fosse stata una battaglia, un kolossal della vecchia Hollywood, ritagliando ruoli e meriti, mettendo ordine nei fatti e negli eventi. Michael Jordan è una presenza costante, straordinaria, che riesce a trasformare la normalità in leggenda. Quella fu l'ultima magia, l'ultima impresa. 1997/98. Il documentario che la ripercorre su Netflix (disponibile anche su Sky Q, con l’offerta intrattenimento plus) è celebratissimo, ma certe storie è meglio sentirle da chi era presente.

E Buffa sa, c’era, la sua è una messa laica di santi cestisti e di talenti irripetibili: «Oltre ad aver commentato sul posto le finali con Flavio Tranquillo, durante quell’anno sono andato più volte a Chicago per vedere i Bulls. Si sapeva da tempo che questa impressionante recita, questo ballo, sarebbero stati gli ultimi. È praticamente impossibile che una cosa del genere succeda di nuovo. Non ricapiterà più che il giocatore più forte di tutti i tempi dica: se se ne va il mio allenatore, me ne vado anche io».

Un film, per essere un capolavoro, ha bisogno di molti accorgimenti. Una buona regia, un protagonista in cui viene facile immedesimarsi, e un cattivo da odiare: «Nella prima puntata si sente Jerry Krause, il General manager, dire: possono vincere anche tutte le partite, ma questo è l'ultimo campionato. È come ripetono gli americani: “You can’t make this stuff up”. Puoi avere i migliori sceneggiatori del mondo, ma difficilmente riusciranno a scrivere una storia del genere. Ci sono alcuni elementi, qui, che forse capitano una volta ogni cinquanta, cento anni».

(U) Ma la divisione tra dirigenza e squadra era così netta??

Oggi Michael Jordan non potrebbe prendere in giro il suo General manager per il suo aspetto fisico come invece faceva allora. Oggi non se lo può permettere nemmeno un giocatore come lui. Jordan derideva Krause pubblicamente. Lo chiamava “Crumbs”, briciole, perché quando mangiava ne aveva sempre qualcuna sulla camicia o sulla giacca.

(U) E Krause??

Krause era molto particolare. E attenzione: non ha ricevuto nemmeno lontanamente il riconoscimento che avrebbe meritato. È stato lui a costruire quei Bulls. Ha fatto degli autentici capolavori. Ha creato una squadra incredibile. Prima dell’era Jordan, si giocava davanti ad appena 6, 7mila spettatori. Si andava a vedere una squadra che fondamentalmente perdeva. Ed è da lì, da quella situazione, che Krause è partito e ha creato una squadra che rimarrà per sempre nella storia.

(U) Qual è la sua storia?

Krause aveva un carattere difficile, e questo è vero. Veniva dal baseball. Non era particolarmente socievole. Ma secondo me, viene abbastanza romanzato come personaggio. Viene continuamente contrapposto ai vincitori, ai talentuosi, a quelli che ce l’hanno fatta. Come se lui fosse stato altrove.

(U) Allarghiamo il quadro. Passiamo al resto della squadra.

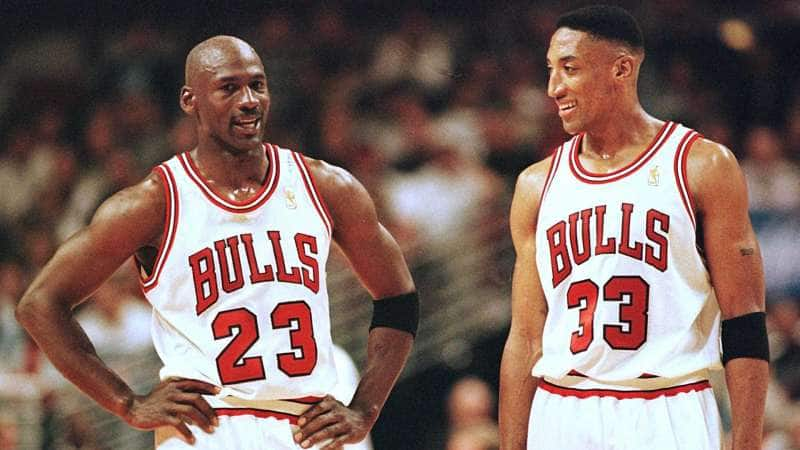

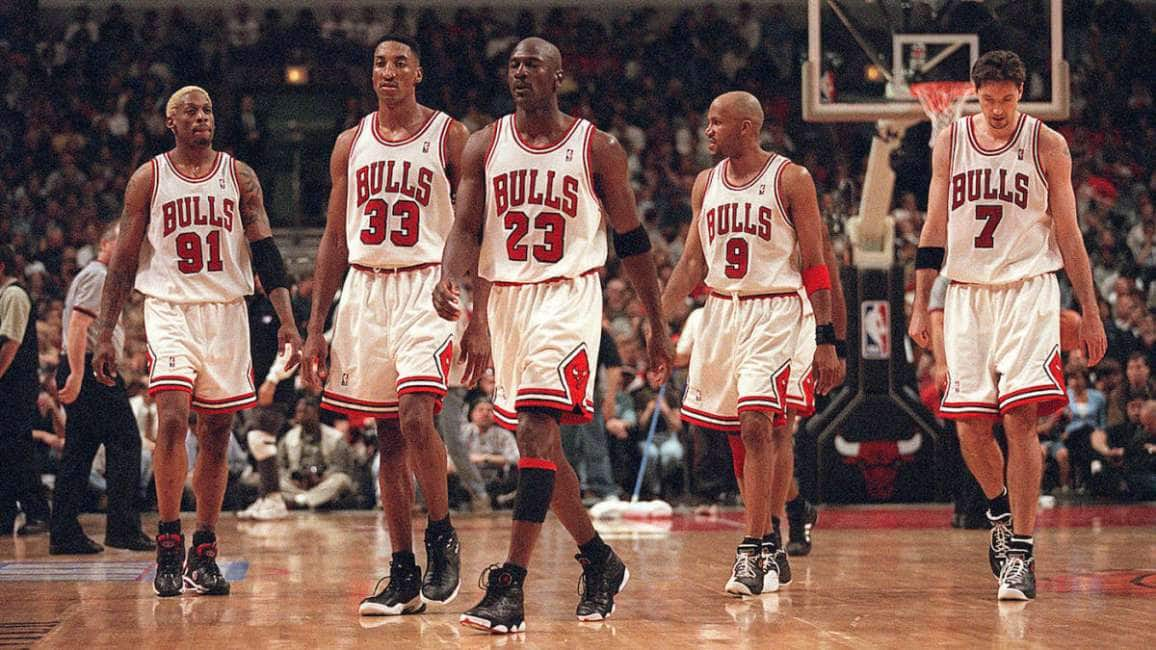

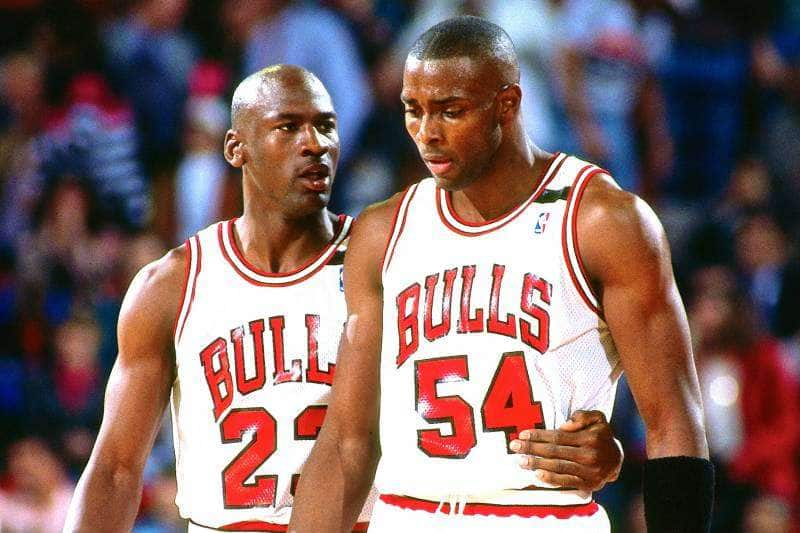

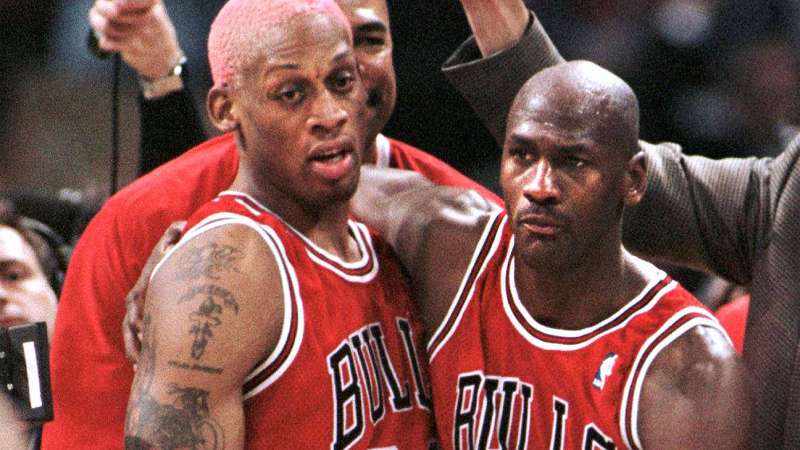

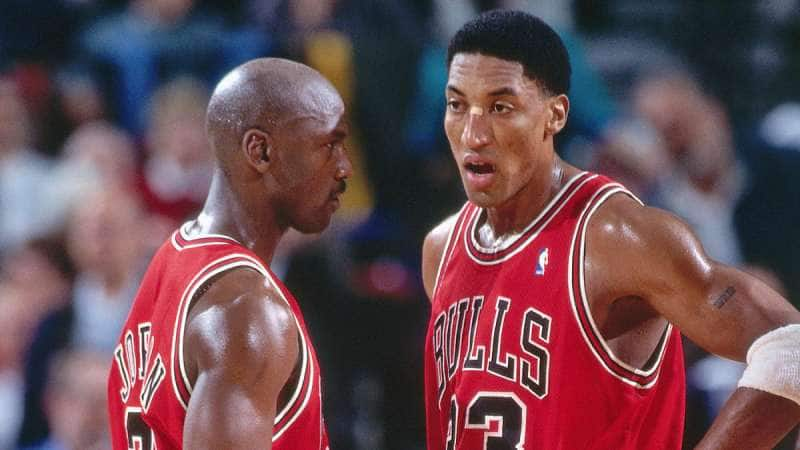

Anche qui: è impossibile riuscire a riunire un cast di protagonisti come questo. Quello dei Bulls è un grande affresco, come Nashville di Robert Altman, uno dei registi preferiti di Phil Jackson: ha tutte le parti e le storie giuste. Hai il giocatore più bravo della storia di tutti i giochi, Michael Jordan; hai il secondo violino, Scottie Pippen, che aveva raccolto lo scettro di Jordan quando se ne era andato; hai il cattivo, il “bad guy”, Jerry Krause; hai l’asceta, che è Phil Jackson; e hai il provocatore, Dennis Rodman. Cinque attori così non si trovano.

(U) Ricordi che clima c’era, a Chicago, in quegli anni??

Eccezionale. Ma devo dire la verità: l’atmosfera migliore si è respirata l'anno prima, nel 1996. Mi ricordo che stavano andando a Milwaukee in pullman. E un elicottero seguì tutto il tragitto della squadra per uno dei canali di Chicago. All’epoca era una cosa veramente costosa; una cosa che non si faceva. Anche l’ultimo anno si respirava quest’aria, ma con una differenza piuttosto importante. Le persone erano tristi. Sapevano che quello era effettivamente l’ultimo anno dei Chicago Bulls come li avevano conosciuti e amati. Prima, invece, resisteva un sentimento fondamentale: la speranza.

(U) Fino all’arrivo di MJ, a Chicago il basket non era mai stato il primo sport.?

Aveva un’ottima tradizione a livello scolastico e universitario; a livello professionistico, invece, no. Fino a quel momento c’erano sempre state delle squadre operaie, come a Detroit. Quando arrivò Jordan divenne impossibile trovare i biglietti per qualunque partita. Degli amici, pensa, fecero un abbonamento in quattro, e poi sorteggiavano chi sarebbe andato allo stadio.

(U) Nel ’99, Jordan venne incoronato “miglior atleta nordamericano del ventesimo secolo.?

Secondo me, è testa-a-testa tra lui e Muhammad Ali. Vincere è una cosa che ha sempre voluto, Jordan. Come tanti altri, direi. Ma con una differenza importante. Quando venne incoronato allo United Center, volle con sé tutte le persone che erano state determinanti nella sua carriera. Invitò anche Clifton “Pop” Herring, il suo coach del liceo, che gli preferì Leroy Smith nella prima squadra.

(U) Perché??

Perché Pop gli diede la motivazione giusta. Jordan, come tantissimi atleti, ha bisogno di qualcuno da odiare per dare il meglio. Anche Ronaldo fa la stessa cosa. Pop insegnò tantissimo a Jordan: andava a prenderlo a casa, lo accompagnava, lo seguiva come poteva. Ma Jordan non gli perdonò la scelta di Smith. E questo, paradossalmente, lo aiutò più di tutto.

(U) Che tipo di persona era quel Jordan giocatore??

Una delle frasi più famose di Jordan lo contrappone nettamente ad Ali, e fa così: «Anche i repubblicani comprano le scarpe». Jordan lascia chiaramente intendere di essere un democratico, ma non si può esporre in pubblico. Perché Jordan è stato il primo, vero brand nella storia dello sport. Una grandissima intuizione del suo agente, David Falk.

Jordan è sempre stato un giocatore di tutti e per tutti. È cresciuto in una città dove, storicamente, gli inglesi frustavano gli schiavi che giocavano a palla. Pensi il caso: il più forte giocatore di basket di sempre cresciuto proprio lì, a Wilmington. Jordan ha sempre avuto bisogno, come dicevo, di avere un rivale, una controparte, qualcuno da odiare. È sempre stato attento, però, a dare un’immagine di americano integrato, consapevole del suo pubblico, e di uomo di famiglia – cosa che, poi, si è rivelato non essere stato.

(U) Non c’era nessuna incertezza tra il pubblico??

Jordan è stato accettato da tutti, anche dall’America bianca. È diventato un simbolo. Molti atleti neri, anche in altri sport, hanno sempre fatto una certa fatica a imporsi così, ecumenicamente. Lui, invece, è arrivato a chiunque. E questo perché è stato lucido e in grado di gestirsi in maniera perfetta.

(U) Più che di un giocatore di basket, sembra un politico.?

Jordan probabilmente non ha mai pensato a una carriera nella politica. Kobe Bryant, invece, sì. Bryant è stata un’evoluzione di Jordan, soprattutto dal punto di vista dell’immagine pubblica. E forse aveva preso in considerazione l’idea di candidarsi.

(U) Facciamo un altro passo indietro. Torniamo all’arrivo di Jordan ai Bulls, dopo l’università.?

Quando Jordan arrivò ai Bulls umiliò gli altri componenti della squadra. Inizialmente non era stato accettato. Quando andavano in trasferta, gli altri si chiudevano in stanza a bere, a fumare e a divertirsi, e lui non veniva nemmeno invitato. Perché era il più giovane, un rookie. Dopo tre settimane di allenamento, però, diventò immediatamente chiara la sua superiorità. A quel punto qualunque tentativo di avvicinarlo era vano: Jordan si sentiva maltrattato ed era abbastanza scostante con gli altri giocatori.

(U) E come riuscirono a convincerlo a giocare per la squadra, poi??

Fu merito di Jerry Krause. Chiamò Phil Jackson ad allenare. E pensa: Jackson aveva giurato al suo compagno di stanza, quando ancora giocava, che non avrebbe mai allenato, perché non pensava di fare carriera nel basket.

(U) Prima hai definito Jackson “l’asceta”. Perché??

Jackson veniva da una famiglia molto credente, i suoi genitori erano entrambi pastori. Sua madre gli diceva che non basta essere bravi cristiani per salvarsi: bisogna essere i migliori. Per Jackson fu importante la vicinanza di suo fratello, che lo convinse a ribellarsi ai genitori: «Tutto quello che ci vietano», gli diceva, «è quello per cui vale la pena vivere». Quindi sì: Jackson, ai Bulls, era inatteso.

(U) Come riuscì comunque a fare il miracolo?

La cognizione tecnica della squadra non è di Jackson, ma di Tex Winter. Krause pensò genialmente di lasciare a Winter il compito di creare una tattica per la squadra, di mettere le basi per far capire a Jordan l’importanza di una squadra. E poi fece in modo che a convincere Jordan fosse Jackson, che aveva una personalità incredibile, magnetica. Jackson è capace di prendere le persone, di colpirle. Raramente penso che si sia fatta una scelta come questa: Krause prese davvero il meglio di due personalità.

(U) Che rapporto c'era tra i due??

Jackson chiamava Winter «coach», e Winter chiamava Jackson «Phil». È una cosa che di solito non succede, non si fa. Ma in quel caso fu abbastanza emblematica: e dimostrò chiaramente chi aveva in mano le chiavi tattiche della squadra.

(U) Jordan, ora, era pronto a giocare per gli altri e non solo per sé stesso. Come andò??

L’inizio fu faticoso. Perché il sistema di Winter non permetteva a Jordan di giocare come voleva giocare. Ma Jackson fu abbastanza bravo da fargli capire che in ogni partita avrebbe avuto i suoi momenti: quelli in cui suonare i suoi assoli di sassofono. E così per tre quarti di partita Jordan giocava seguendo la strategia di Winter, e un quarto lo giocava da solo, dando il massimo, libero. Funzionava. Quando Jordan cominciò a crederci, nessuno riuscì più ad arginare i Bulls.

(U) In The Last Dance non emerge solo Jordan: degli altri giocatori che cosa mi dici??

Il personaggio che mi ha sempre entusiasmato di più è stato Dennis Rodman. L’ho visto giocare per la prima volta al Portsmouth Invitational Tournament, che è un momento in cui i giocatori del college vengono esaminati dalle grandi squadre. Io ero seduto accanto agli scout della Nba. Ricordo che in quella partita Rodman prese qualcosa come venti rimbalzi nel primo tempo. Giocava in una maniera tutta sua.

(U) Tu, però, lo conoscevi già.?

Anche senza averlo visto giocare prima, sì. Rappresentavo sua sorella Debra. E tante volte Debra mi aveva raccontato di lui, della loro infanzia, di come erano cresciuti. Il padre non c’era, e ad avere il fucile erano letteralmente lei e le altre due sorelle: sparavano ai ladri e a chi provava ad entrare in casa loro – e quando succedeva, mi diceva Debra, Dennis si andava a nascondere sotto al tavolo.

(U) L’assenza del padre segnò Rodman??

Non riuscì mai a superarla. Quando un giornale di Chicago provò a fargli incontrare il padre, lui rifiutò. Per Dennis, la persona più importante della sua infanzia fu suo nonno. Andava tutti i giorni da lui. Successivamente venne accolto da una famiglia dell’Oklahoma, dopo che un suo amico gli consigliò di andarsene dal suo quartiere – lo stesso quartiere, per intenderci, dove Lee Oswald si nascose dopo l’omicidio Kennedy.

(U) Una storia assurda.?

Tirato su da questa famiglia in Oklahoma, con il suo passato e il rapporto particolare con suo padre – tutte queste cose hanno contribuito a renderlo la persona che, poi, è diventato. Di nuovo: you can’t make this stuff up. Dennis è stato sul punto di suicidarsi in un parcheggio di Detroit, e non l’ha fatto per appena trenta secondi.

(U) Che cosa hai fatto dopo averlo visto giocare??

Suggerii a Carlo Recalcati, che allora allenava il Cantù, di prenderlo in squadra. Era una seconda scelta, dopotutto. Detroit lo tenne non sapendo bene che cosa farne; erano attratti dall’energia che sprigionava. Solo in un secondo momento è diventato il giocatore che conosciamo.

(U) Qual era la situazione con il resto della squadra??

Tutte le mattine c’era questo breakfast club. Ron Harper e Scottie Pippen andavano a casa di Michael Jordan e facevano colazione insieme prima degli allenamenti. Ed era chiaro che a tenerli insieme fosse Harper. Tutti deferiscono a Jordan, ma Jordan aveva una visione di Pippen molto limitata, da ragazzo di campagna.

(U) In che senso??

Ricordo che una volta eravamo allo stesso ristorante; erano a due o tre tavoli da me, Jordan, Pippen e Harper. Alla fine della cena pagò Pippen. Quando tutti se ne andarono, Jordan andò dal cameriere, gli parlò e gli diede qualcosa. Visto che era il mio stesso cameriere, mi permisi di domandargli che cosa gli avesse detto Jordan. E lui: mi ha chiesto che mancia ha lasciato Pippen, e visto che ci ha dato pochi soldi Jordan mi ha dato il doppio di quello che sarebbe stato giusto.

(U) Jordan controllava tutto?

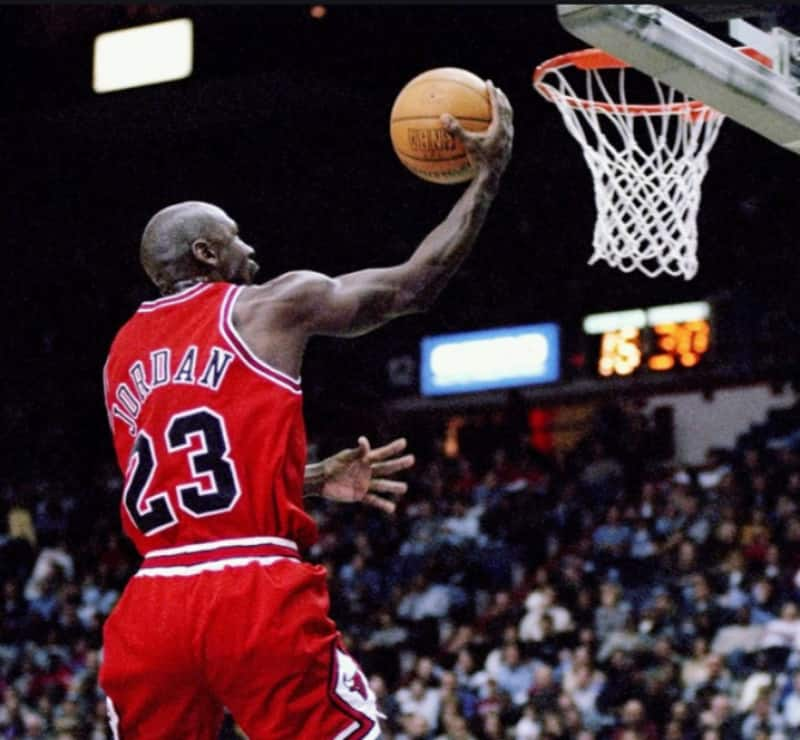

Aveva un sistema tutto suo per creare conflittualità quando voleva, e un sistema per non crearla. Quando tornò a giocare a basket, per la tensione, stese con un pugno Steve Kerr durante gli allenamenti. Se ne andò urlando. Poi, quando si rincontrò con Kerr, parlarono a lungo, scoprendo di avere molte cose in comune. Alcune, va detto, anche terribili: ad entrambi, per esempio, era stato ucciso il padre. Durante una partita, c’era sempre la sensazione che Jordan sapesse perfettamente cosa sarebbe successo. Van Gundy, allenatore dei Knicks, arrivò a dire alla sua squadra di non parlargli, di ignorarlo: quando fa l’amico, diceva, girate la testa dall’altra parte; è solo un assassino, vi vuole portare dove vuole lui, e poi uccidervi.

(U) Ma quella con Pippen era vera amicizia, o solo apparenze??

C’era una complicità palpabile. Quell'anno li vidi fare una cosa molto particolare almeno una decina di volte. Quando uno dei due era marcato da un rookie chiedeva di fare la rimessa. L'altro, però, gli andava vicino e gli diceva: lascia, faccio io. Non appena il rookie sentiva questa cosa allentava immediatamente la tensione. E a quel punto la rimessa la facevano come l'avevano pensata originariamente, e il rookie finiva sempre per fare fallo o per lasciarli andare a canestro. I suoi compagni di squadra lo prendevano in giro: ma non hai capito con chi hai a che fare?, gli chiedevano; ma non li hai mai visti in televisione? Jordan era mentalmente superiore. Come Ali, in un certo senso. Aveva un controllo emozionale su quello che gli accadeva intorno.

(U) Che cosa resta, oggi, di quei Bulls? Di quell’ultimo ballo??

Quei Bulls sono stati l’ultima squadra in cui il talento del singolo, del primus inter pares, andava di pari passo con il gioco degli altri. Jordan non voleva essere messo in discussione. E la vera leadership non è fatta solo di canestri segnati, ma anche del rapporto che si instaura con gli altri. Se Jordan avesse sbagliato un tiro libero, il giorno dopo si sarebbe allenato fino a tardi. E questo costringeva il resto della squadra a mettersi in pari, a seguirlo. Jordan ti obbligava a stare al suo livello.

(U) E di Jordan, invece? Qual è la sua eredità??

Durante il suo discorso per la Hall of fame, disse che per i suoi figli era stato difficile avere un padre come lui. Vedeva il bicchiere mezzo vuoto, non mezzo pieno. Vedeva i suoi difetti, non i loro meriti. Per lui, i limiti sono sempre stati costruzioni mentali. Il suo lascito è: finché c'è la possibilità, bisogna giocare non per vincere, ma per dominare. E bisogna farlo perché lo dobbiamo a noi stessi. Jordan era il migliore nella lega migliore del mondo. Ed è una cosa praticamente impossibile: che va contro tutti i numeri.