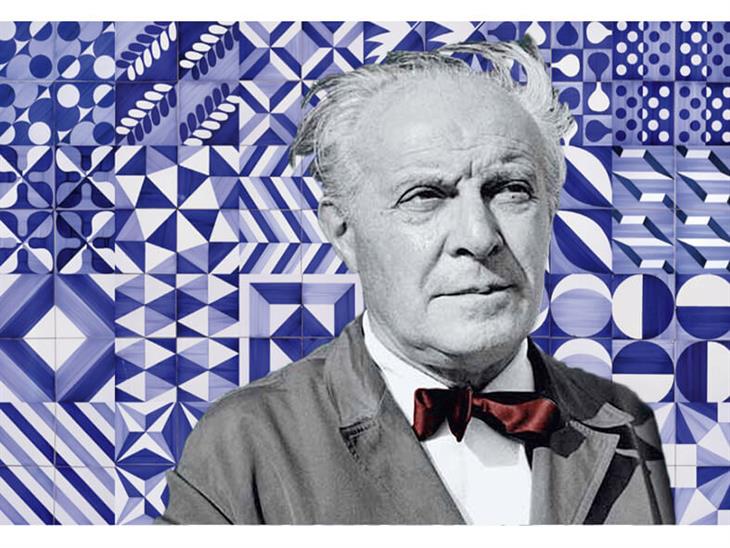

Gio Ponti, la comunità oltre le macerie

by Giuseppe FrangiIl grande architetto nel 1946 aveva scritto un testo per chiamare gli artisti a una responsabilità collettiva. Un testo che un gruppo di giovani ripropone al Centro culturale di Milano. «È di grande attualità. Ci dice che l’individualismo è perdente», spiega Fulvio Irace, il maggiore conoscitore del grande architetto

«L’artista che lavora per sé è una fola, o è un esibizionista». Era deciso nelle sue convinzioni Gio Ponti, uno degli architetti che hanno segnato cultura e paesaggio urbano nell’Italia del secolo scorso. Ponti proclamava questa sua verità negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale davanti ad un Paese che aveva bisogno di tutto, ma non aveva certo bisogno di personalismi. È in quel clima e con l’urgenza di chi sente che un artista non deve sottrarsi ad un compito collettivo che Ponti scrisse un testo, affidato ad una piccola casa editrice; un testo dal titolo emblematico, “Il Coro. Cronache immaginarie”. In una stagione dominata mediaticamente dalle archistar, un testo così suona quasi reliquia di un’ipotesi culturale sconfitta. Invece la tensione della scrittura di Ponti e la sua appassionata determinazione a sentirsi parte di una storia che è storia condivisa con tutti, ne fa fanno un testo adattissimo ai tempi in cui viviamo.

Per questo arriva provvidenziale la riscoperta di questo testo, grazie al lavoro dei giovani attori della Scuola Flannery, guidati da Andrea Carabelli: ne è nata una lettura pubblica che viene proposta dal Centro culturale di Milano, il 10 e il 17 dicembre (nell’Auditorium di Largo Corsia dei Servi, 4). A introdurre le due serate ci sarà Fulvio Irace, uno dei maggiori conoscitori del grande architetto e curatore della mostra dedicata a Ponti appena inaugurata al MaXXi di Roma.

«È un testo insolito, perché ci consegna un Gio Ponti angosciato e pessimista, dai toni anche plumbei», spiega Irace. «Era preoccupato che gli uomini di cultura e gli architetti venissero assorbiti da problemi estetici invece che dalla responsabilità sociale che li investiva in quel frangente di storia. C’era un’Italia distrutta dalla guerra da ricostruire e il bene collettivo era la prima delle priorità».

Curiosamente Ponti indica come riferimento agli uomini di cultura una donna che era stata proclamata santa proprio nel 1946: Francesca Cabrini, la religiosa che partita dalla Lombardia per gli Stati Uniti si era adoperata per il sostegno ai milioni di migranti italiani. «Per lui madre Cabrini era il simbolo di cosa significhi immischiarsi attraverso le opere. Cosa significhi “essere con i vivi”, come scrive nel Coro. Ponti aveva un’attenzione particolare per il mondo cattolico che in quegli anni aveva un peso e un ruolo importanti nella società italiana. Aveva anche scritto un altro testo breve dedicato alla responsabilità che i credenti anche dal punto di vista dell’arte. I cattolici, sosteneva, non possono non essere amanti dell’arte, con tutte le conseguenze che ne derivavano».

Il Coro non nasce esplicitamente per il teatro, anche se per questa sua natura di messaggio pubblico, è un testo che chiede di essere partecipato. «Ponti amava il teatro, ne era tentato. A Parigi aveva anche lavorato ad una sceneggiatura dedicata ad Enrico IV. Nel caso del Coro, il testo nasce come proposta lanciata agli uomini del suo tempo. Si poneva la domanda “che fare?” in un’Italia che doveva ricominciare. E la sua risposta suona attuale: occorre cambiare stile di vita, per scegliere uno stile improntato ad un’etica collettiva. Come individui singoli siamo morti, diceva. Solo se siamo parte di una comunità abbiamo chance. Per questo nel testo chiama tutte le professioni a testimoniare una volontà di un atteggiamento nuovo e condiviso».